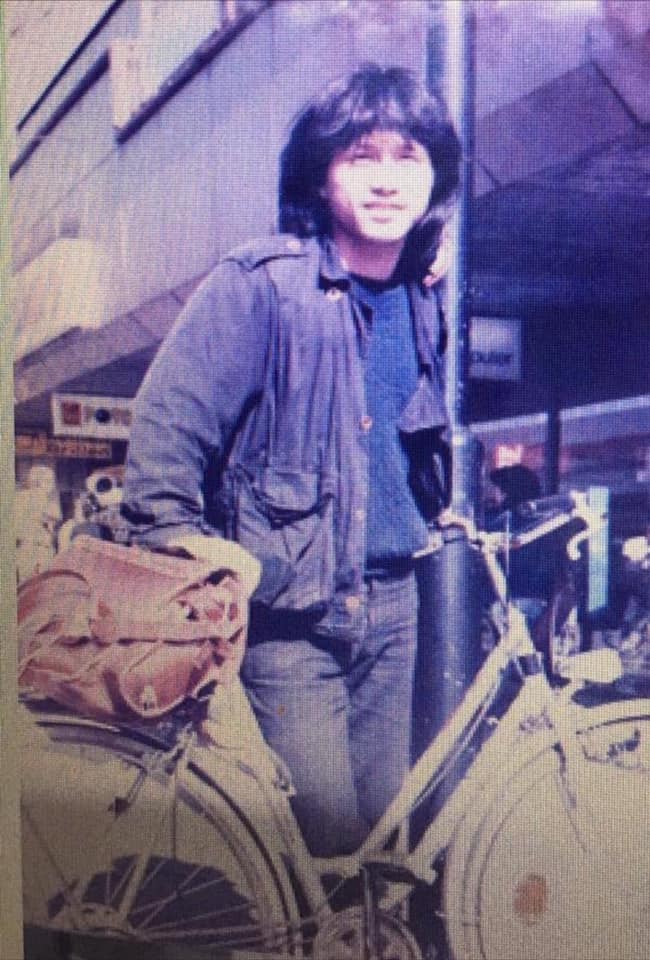

一張約莫是 1983 年間在德國讀書的照片忽又出現,關注國內選舉的緊繃心情瞬間暫停,帶我潛入了當年身體已愉悅地離開「戒嚴台灣」,但心靈實際上仍不知「來自何方」的跨界情境…

到德國以後,有兩件事呈現在這張照片裏:留了長頭髮,買了腳踏車。回想起來,兩者都帶給了我「自由」的感覺,一種自由的很自在的感覺。

頭髮任我留,反正長在我頭上,不受教官、社會的管控。騎車任我去,反正就在城裡,不受時間、地點的限制。

腳踏車在廿世紀初的歐洲曾是「身體自主」的象徵。買不起汽車的工人及受薪階級靠它上工、上班及郊遊踏青。而仍受到多重限制的女性更是發覺,騎上腳踏車就有「身體自主」的鬆綁愉悅。至於後來會發展出坐壂前「無橫槓」的腳踏車型,就是要避免女性像男性以從後方張大腿的「不雅」之姿跨上車的,- 這更佐證了女性身體受(男性)社會監控的事實。就怕衞道人士看了不是味道啊!

二手貨裏只有一輛無橫槓腳踏車適合我的個子(167 公分,還好不是 157,不然騎上去,恐怕就難腳踏實地了),也就挑了它。重點在「自由行」的感覺。騎了就走,舒?無礙的愉悅。但是時日一久,這種舒?無礙的感覺慢慢地開始受到另一種感覺的干擾:騎上腳踏車,去哪,我知道,但是有人問我是哪裡來的時候,我不再能像剛抵德時那麼自然地脫口說出:「Ich komme aus China.」(我來自中國/我是中國人/我的國家是中國),因為我唸博士的那所大學當時就有來自中國老中青三代的學生和研究人員。

之後,雖然一再試圖解釋「Republic of China」(中華民國)和「People’s Republicof China 」(中華人民共和國)之間的差別,但是有真正中國人在場的時候 – 由於拿德國政府獎學金之故,這種場合還不少 – 我不再能夠亳不猶豫地訴說我對「長城、長江、黃河」的思懐及對「五千年悠久中華文化」的景仰了。説到自己的「國家」,我開始不自在了。事後想來,原來,「腳踏車」和「車輪」間的「車拼」已然開始,至今未息。

漸漸地,我開始告訴德國人:「Ich komme aus Taiwan.」(我來自台灣/我是台灣人/我的國家是台灣)。記得剛開始這麼回答時,不知為何,心中是忐忑不安的。很久之後,我才能理解,那就是一種被戒嚴的後遺症,那種不安其實就叫「叛國」,若在台灣,當時是可抓去槍斃或關個幾十年的。

沒錯,當我在德國終於說出「我來自台灣」而不再說「我來自中國」時,我其實背叛了蔣家父子及中國國民黨所內建在我腦海深處的「國家認同」。

然而,有意思的是,那種不安感隨著時曰而漸為一種踏實感所取代。當然,我得承認,這種認同台灣的踏實感緊接著又拌雜著令我難以釋懷的不安感:我當時對台灣歷史、地理、文學、政治等一無所知。我乃開始在大學裏漢學系的圖書館裏搜尋、閲讀以德文、中文、英文撰寫有關台灣的書籍及文章。自此,我開始了解這塊生我、育我的土地曾遭多少苦難的凌虐,也深自懊悔從來對此之視若無睹。從此,我也不再自居泱泱大國及以鄙夷的心態看待所謂的小國,因為我心中開始隱隱醖醸起為自己國家定位的心願。

自此,騎上腳踏車,我清楚感覺到,世界任我行的舒暢自由之愉悦又回來了。我開始盼望一個小而美、既有台灣豐富多元的底藴,也保有中華文化的肌里,更享有自由民主價值的美麗國家。

圖片來源:中央社

1987 年夏末,我拿到博士後即返回母校東吳大學任教。臨走前,我帶去的一襲藍色長袍留給了住同層的德國同學,腳踏車則留在宿舍裏,鑰匙插在鎖頭上,誰要騎就騎,自由自在地遨翔去吧!

目光隨著遨翔在過往的心思再度回到眼前的照片上,我意識到,那是一段騎著腳踏車從「叛國」到「盼國」走心路的過程,路途遙遠而崎嶇,目標卻清楚而確定。

從而,我留德,我青山。我不敢誇下海口,我只是跨下腳踏車,腳踏實地地繼續朝目標前進。

沿途有伴,我不孤單。也因此,我台灣,我驕傲。

先莫論所盼之國應有何名,它裏面一定要有個「Taiwan」,它的國人要有機會能像莊萬壽教授般寫出一手迷人且傲人的的書法,要有機會能像李筱峰教授般深入淺出地認識台灣史,然後都能像他倆對這塊土地如此深情不棄,對民主自由如此堅持不移。

至於是否和中國結合,等他們也真的民主化再來討論不會遲,因為:「自由」應該是統一的「目標」,而非統一的「代價」!是以,今晚,台灣以外,我亦仍心繫香港。

六十五歲生日,順便為自己作個註記。想念已不在人世的娘。媽,我的阿母,想念您!謝謝您!

原文出自謝志偉粉絲頁,芋傳媒經授權轉載。

評論被關閉。