三十年前,我到東京求學遊歷,前半年住在栃木県的小山市(家兄的公司宿舍),後來為了通車考量,經由好友介紹,在杉並區的阿佐谷找到了一間木結構公寓,總算有安居的處所。因為這地利之便,半年後,我就有較多機會到神保町古舊書街找書了。有時候若時間充裕,我必定會繞到鈴蘭街裡的「內山書店」和「東方書店」瀏覽一下。因為那兩家書店的書櫃上,販售許多中國出版的日本文學翻譯書籍。當時,我仍然熱衷於蒐集這類的中譯本,所以到那裡巡視往往有意外的收穫。

據我印象所及,當時,從中國進口到東京這種專門書店的日本文學譯本,每本售價不菲,約莫人民幣定價的二十三倍之多。不巧的是,我那時候的經濟狀況糟得很,每天必須維持打工八小時,生活的木舟才能免於破漏。但是我心想,既然這些書籍有助於我在翻譯方面的精進,並可多了解日本左翼文學的發展,我沒有藉口不買下的,錯過這一次,我將來必定追悔莫及的。再說,這種物質的困境倒不難解決,平常若省吃儉用些,就能多餘些錢來買書。在那之後,時間也支持和證明我當初的決定。

與現今情況相反,那時在東京中國書店購得的簡體書,即便是與政治或意識型態無關的日本文學的中譯本,依照當時中國國民黨禁絕簡體書的規定,它們是不能帶回臺灣的。

也許,許多臺灣知識人還有印象,一九八〇年代中期,愈是被國民黨政府嚴令禁絕的政治思想的簡體書,就愈吸引著思想左傾的臺灣知識人的求索。

不過話說回來,閱讀此類的書籍,必須承擔很多風險,甚至被關進牢獄,哪怕那時只是出於叛逆的好奇,或者從絕望中找尋希望的火種而已。那時候,臺灣島內還處於恐怖的戒嚴狀態下,與中共政權誓不兩立的局面。在中國國民黨看來,這種由萬惡共匪印製的簡體書,其禍害和危險不遜於洪水猛獸。姑且不論從政大國關中心友善流出的複印本,所有進出臺灣大學周邊的影印店準備捧回簡體書的人,他們的行蹤都會自主地變得詭異起來。誇張地說,當他們感恩地付了書款,將複印的書本珍重地揣著懷裡,才剛走出影印店,這時暖風卻乍然吹來,店前轉角植栽的樹影只是輕搖了幾下,都足以讓他們產生恐怖的錯覺,以為警備總部和調查局的幹員這回真的衝上來抓人了。

換句話說,我那時在東京購得簡體版禁書,終究只能留在東京的寒舍裡自讀,這樣一來,我不得不日日夜夜盡快通讀和熟悉全書,否則就得詳細筆記。我只能說,如果你不信邪,試圖想把它們帶回臺灣團聚的話,那近乎是一種自殺行為。我曾經在東方書店裡,目睹過這進退維谷的情景。我從口音上判斷,一位來自臺灣的大學教授,顯然不知道這方面的規定,他先是喜不自禁地在書店裡仔細選書,一看到中意的簡體書,就取下抱在懷裡,沒多久,成堆的簡體書就滿懷到快遮住他的視線了。最後,他把那堆圖書送到了櫃檯結帳,並囑言請店家把這些書籍郵寄到臺灣。結果,男店員用和緩的口氣對他說:「依照臺灣政府的規定,不得郵寄中國簡體書,就算從日本郵寄也會被臺灣海關查扣的。」這段對話吸引了我的注意,我好奇地轉身看去,那位中年男教授露出沮喪的神情,不知如何是好。後來,我看見他拎著裝在提袋裡的簡體書走出書店,腳步似乎變得沉重,少了剛進書店時的雀躍之情。至於,他後來是如何處理那批珍愛的書籍,我自然不得而知,只能祝福他和愛書一路平安。

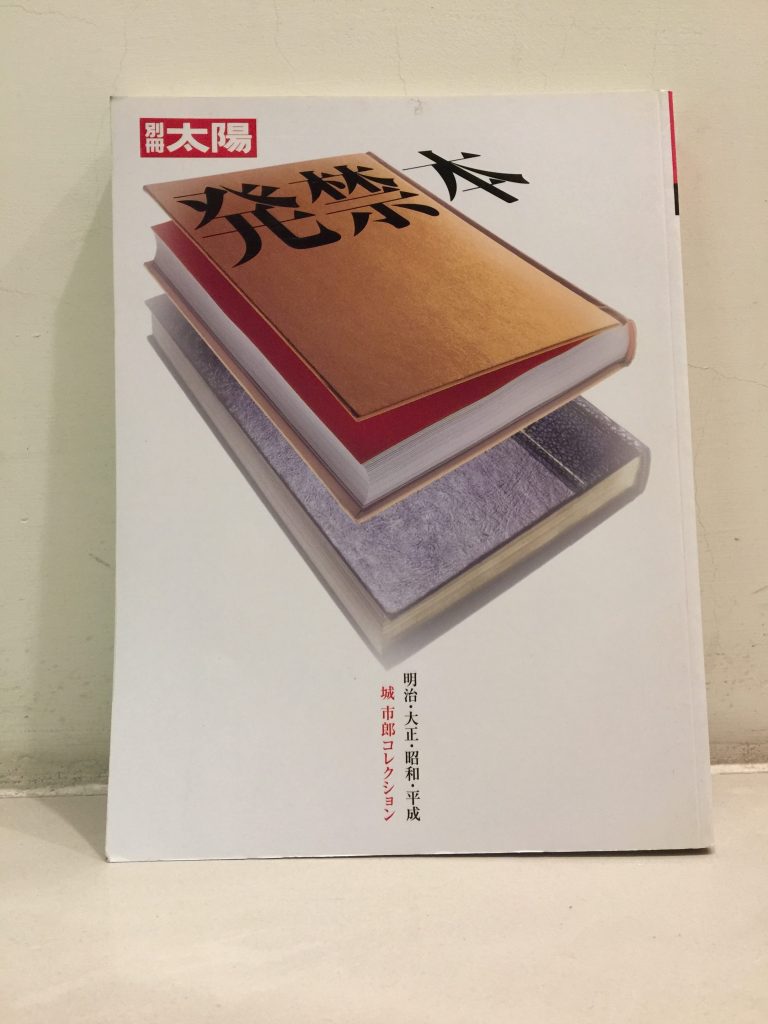

圖片來源:作者提供

我也曾有過帶書闖關失敗的經歷。1987 年夏天,我初次返回臺灣探親,心情格外亢奮。一方面是因為我購得的簡體書已有相當數量了,我打算先運回部分圖書,免得以後在臺灣沒書可參考。前日夜晚,我就發揮著運毒者謹小慎微的特質,將馬恩全集中的馬克思《資本論》(五卷本),用衣服妥善包裹,塞在大行李袋的底層。我決定碰碰運氣,祈禱運氣之神這次多予眷顧。

飛機抵達桃園國際機場以後,我從行李轉盤上領回這件重要的行李。然而,就在通過查驗櫃檯的時候,海關官員可能看出行李的底層有點怪異,便伸手探進又摸又找似的,沒幾分鐘,他似乎摸出什麼端倪來了,眼神嚴峻直問我:「裡面裝著什麼東西?」我照實回答:「只是書籍而已」。這招無法過關,他執意要我交出書來,我心想大事不妙了,可又沒有脫困的策略,只好硬著頭皮全數拿出來。官員翻閱了幾頁,問我這書做什麼用途?我說,純屬個人研究之用。他說,「這是禁書,不能研究!如果你執意帶它進來,我就請警備總部的人過來。」

眾所周知,在那個年代,一旦被警備總部的人員盯上,災難就成了不可數的量詞了。

平凡如我,當然不敢與其正面衝突,於是連忙地請示那位官員,希望他為我提示指路明燈。說來,他真是個善良的官員,沒有藉機刁難或陷害我,他建議我把這套書寄存海關,下次帶回東京。我明智地依照指示辦理,很感謝他的友善協助,感恩他對於讀書人的護持。

或許,出於我叛逆的書癮性格作祟,亦可說我的僥倖心理尚未死去。一次,常往來於日本商務的二哥,回臺灣之前,前來阿佐谷的陋室探望我。猛然間,我發現馬克思《資本論》的書影,竟然歡快地掠過我了的腦際。而且,這套《資本論》似乎向我透露,二哥應該可以把它們平安帶回臺北。於是,我把這項神聖的任務交由二哥執行。果然,這次運書真的成功了。我分析其中原因,可能是二哥商務人士的身分,海關官員認為,臺灣的商人是不讀資本論的,沒有嚴格查驗行李物品,二哥才順利出關的。也正因為這樣,之後我們兄弟才有機會討論《資本論》的諸種問題。

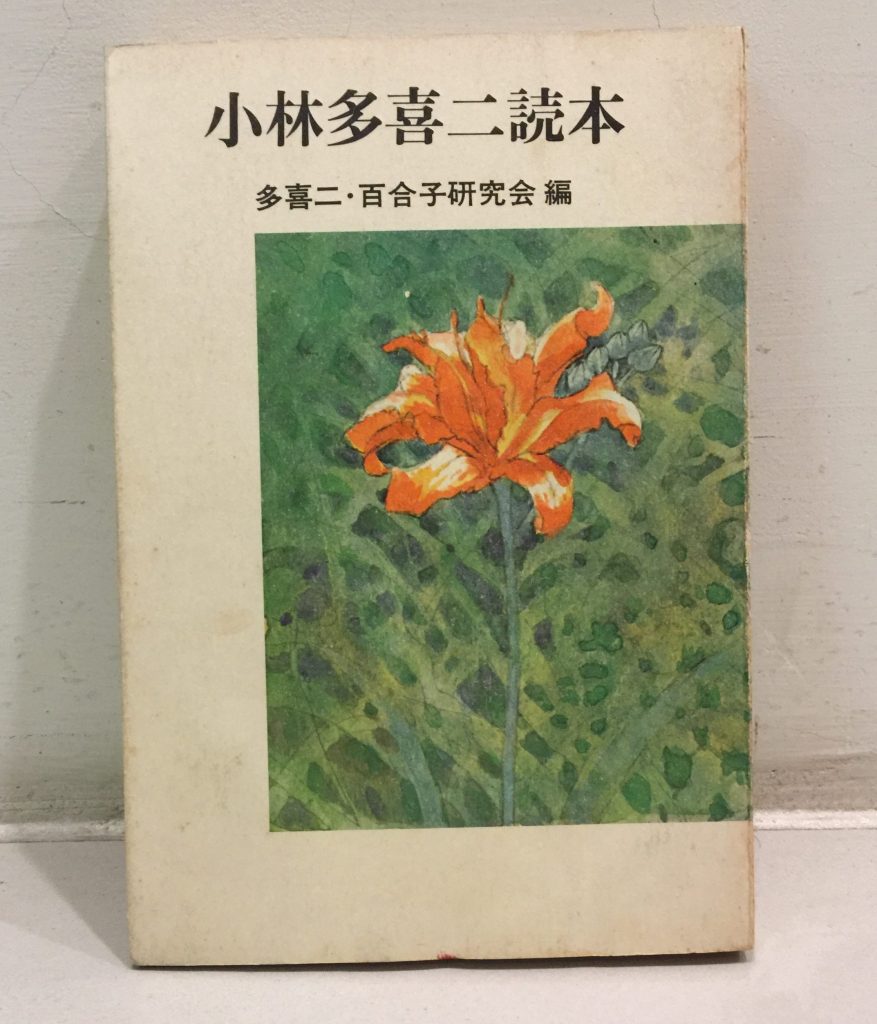

現在,我由於寫作上的需要,時常得翻動書堆,不意看到那些當年見證過我讀書生活的舊書,我心裡非常高興。其中,有小林多喜二的《防雪林》中譯本(1982 年,山西人民出版社)以及日本現代戲劇選《他的妹妹》中譯本(1987 年,人民文學出版社)。每次翻閱這些日本文學的中譯本,這些與我多次遷徙仍留駐在書房的舊書,我總能受到文字的溫度和力量,它們永遠超乎政治意識型態的界限。中國詩人北島用「遊歷,中文是我唯一的行李」自況流亡海外的心境,說得極為傳神。那麼對我而言,「中文,是我用來表現深刻思想的道路之一」。

它與臺語寫作同樣重要,自始至終沒有尊卑高低的差別,就看你的筆鋒是否常帶著感情,深刻的思想能否浸潤讀者的心靈。

圖片來源:作者提供

圖片來源:作者提供

由想想論壇授權轉載。原文標題:【日晷之南】我的禁書之愛

評論被關閉。